Implantés dans le Cantal, nos ancêtres ont peu bougé durant leur existence et à travers les générations.

Ce n'est qu'à la fin du XIXème siécle, vers 1882, que le couple Pierre LAROUSSINIE et Marie PRUNET (sosas 22 et 23) quittent leur

Auvergne natale pour venir s'installer en région parisienne, à Saint-Maur des Fossés.

Ce mouvement d’immigration des auvergnats pour Paris est connu. A partir du XIXe siècle, notamment avec l’essor de l’industrie, les perspectives de nos

ancêtres ne se limitent plus à l’espace du village ou du département. Pour des raisons diverses les migrations se font plus nombreuses : les nécessités

économiques, une plus grande facilité de déplacement, l'arrivée du gaz, de l'électricité ou de l'eau courante en ville ou tout simplement l'espoir

de mieux "s'en sortir" contribuent à cet exode.

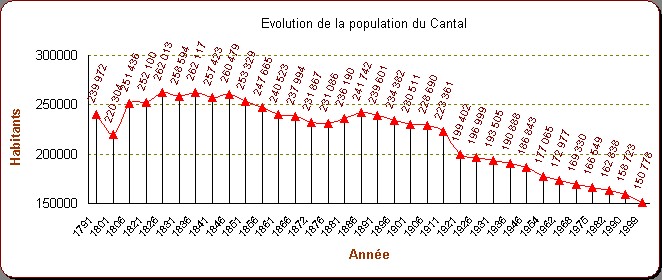

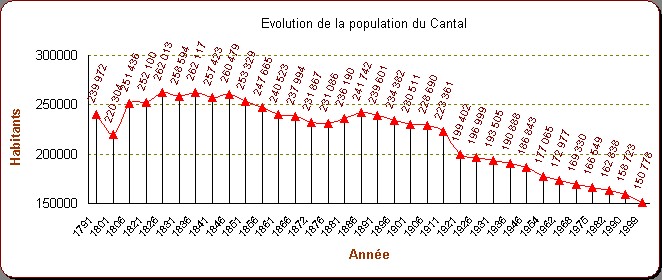

Le département du Cantal a ainsi vu partir 90 000 de ses habitants entre 1791 et 1999.

évolution de la population du Cantal entre 1791 et 1999

diagramme extrait du site Généalogies en Châtaigneraie - Cantal

extrait du site Les Auvergnats de Paris

"Dès la fin du XVIIe siècle les migrants du Massif Central avaient colonisé Paris. Ils brillaient dans tous les travaux durs et fatigants que les

parisiens boudaient. L’eau courante n’existait pas encore et les parisiens consommaient de plus en plus d’eau : les « Auvergnats » porteurs d’eau

leur amenèrent à domicile.

(...) Mais rien n’arrête l’imagination Auvergnate. Les riches aspirent à se laver davantage mais n’ont pas les installations nécessaires, les anciens

porteurs d’eau vont leur en emmener de la chaude. Marcelin Cazes, futur propriétaire de la brasserie Lipp, exerça, à ses débuts parisiens, cette activité.

Le livreur venait avec une charrette transportant la baignoire et des seaux d’eau chaude. Arrivé devant le domicile du client il montait successivement

la baignoire, l’eau chaude, puis de l’eau froide qu’il allait chercher au robinet de la cour (il faut supposer qu’à l’époque antérieure il apportait

également l’eau froide !). Il n’avait pas le droit de rester dans l’appartement pendant que le client (qui était le plus souvent une cliente) prenait

son bain, aussi il se reposait sur le palier. Ensuite il ne lui restait plus qu’à aller vider l’eau sale dans la cour et à recharger sa charrette.

Tout cela devait s’accomplir sans renverser une goutte d’eau, sous peine de perdre son pourboire.

La profession de porteur d’eau froide ou chaude périclitant les Auvergnants vont se reconvertir dans le charbon.

Les marchands de charbon auvergnats seront bientôt connus sous le nom de « bougnats » (sans doute l’abréviation de charbougnat, charbonnier,

avec le prétendu accent que leur prêtent les Parisiens.

(...) Il y avait également, parmi les petits métiers de la rue, des marchands de bois (les ligots) ambulants qui vont se fixer et vendre tous

les combustibles. Mais surtout le charbon permet la reconversion progressive des porteurs d’eau dont la vente baissait en hiver alors que précisément

celle du charbon augmentait. A la différence du porteur d’eau, le charbonnier avait une petite boutique. C’est le début de l’ascension commerciale avec

ses difficultés, ses risques mais aussi ses chances. Pendant toute l’époque de transition, beaucoup d’Auvergnats seront en même temps

allumeurs de réverbères, ce qui leur prendra une heure par jour et leur assurera un petit fixe. Mais déjà ils regarderont du côté d’une

autre activité de vente, celle du vin. Ils vont alors soit l’adjoindre à leur commerce de charbon, soit s’y consacrer entièrement.

Les bases de la future activité principale des Auvergnats de Paris sont déjà jetées. Les porteurs d’eau, devenus charbonniers et marchands

de vin, viennent d ’un pays rude ou une paysannerie garde des moeurs austères sous la direction de son clergé." |

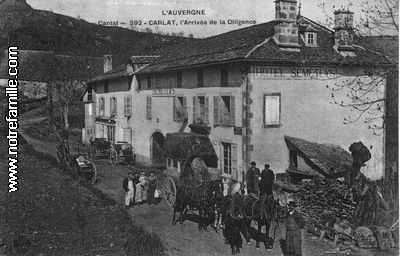

En ce qui concerne ma famille, ma grand-mère m’a raconté que ses grands-parents avaient quitté le Cantal avec leurs vaches et migré à Saint-Maur

des Fossés (Val de Marne).

Leur ferme située avenue Curty à Saint-Maur des Fossés aurait ensuite été transformée en hôtel !

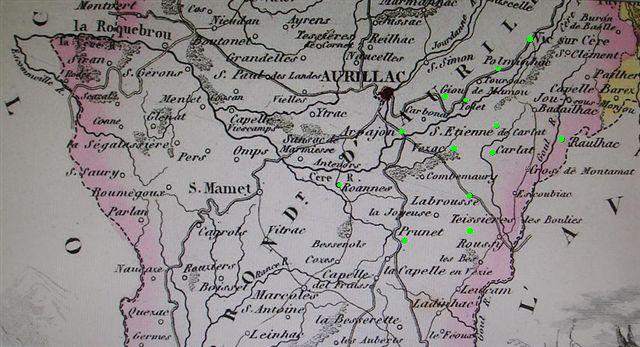

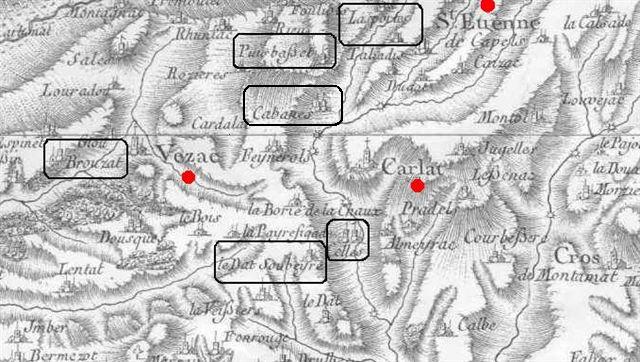

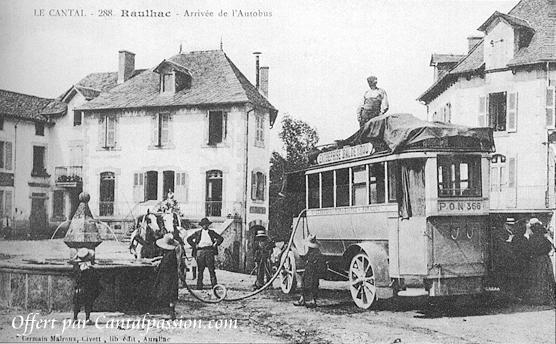

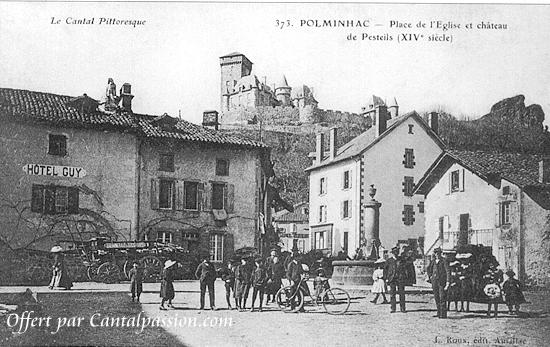

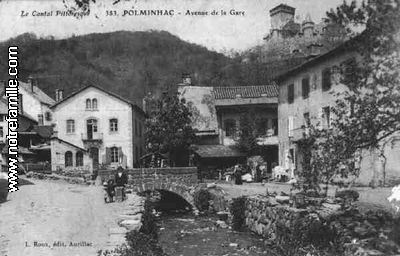

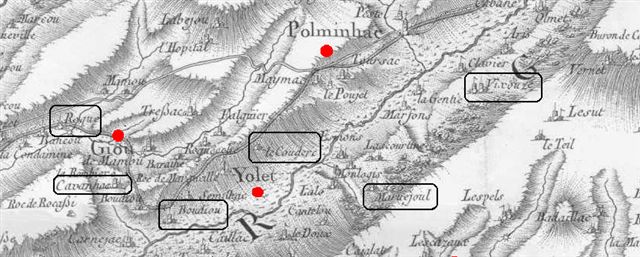

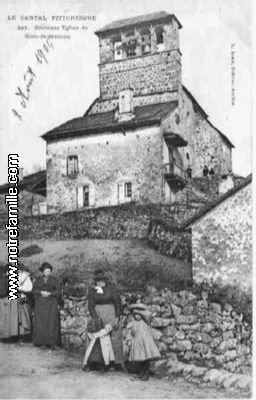

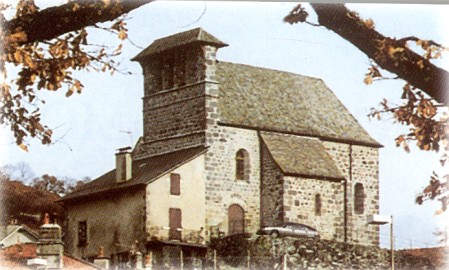

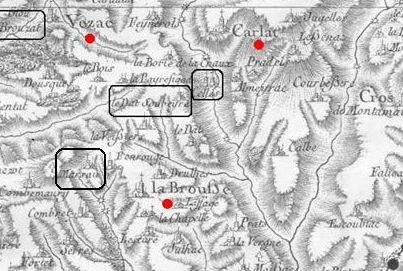

Je vous propose, grâce à mon arrière-grand-mère une visite des communes cantaliennes de mes ancêtres. Par chance, les curés du Cantal indiquaient,

dans les actes paroissiaux, les villages et lieux-dits d'habitation de nos ancêtres.

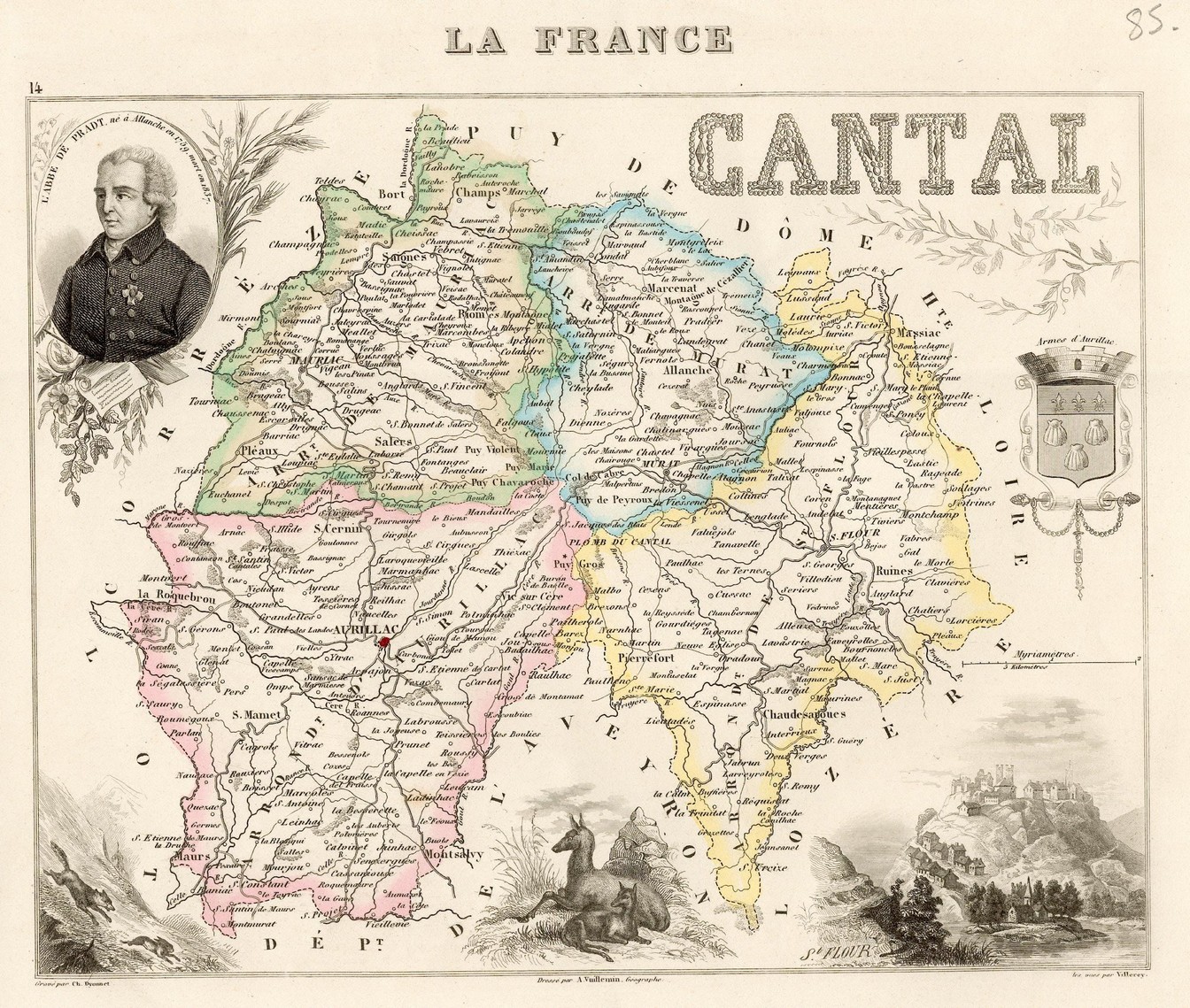

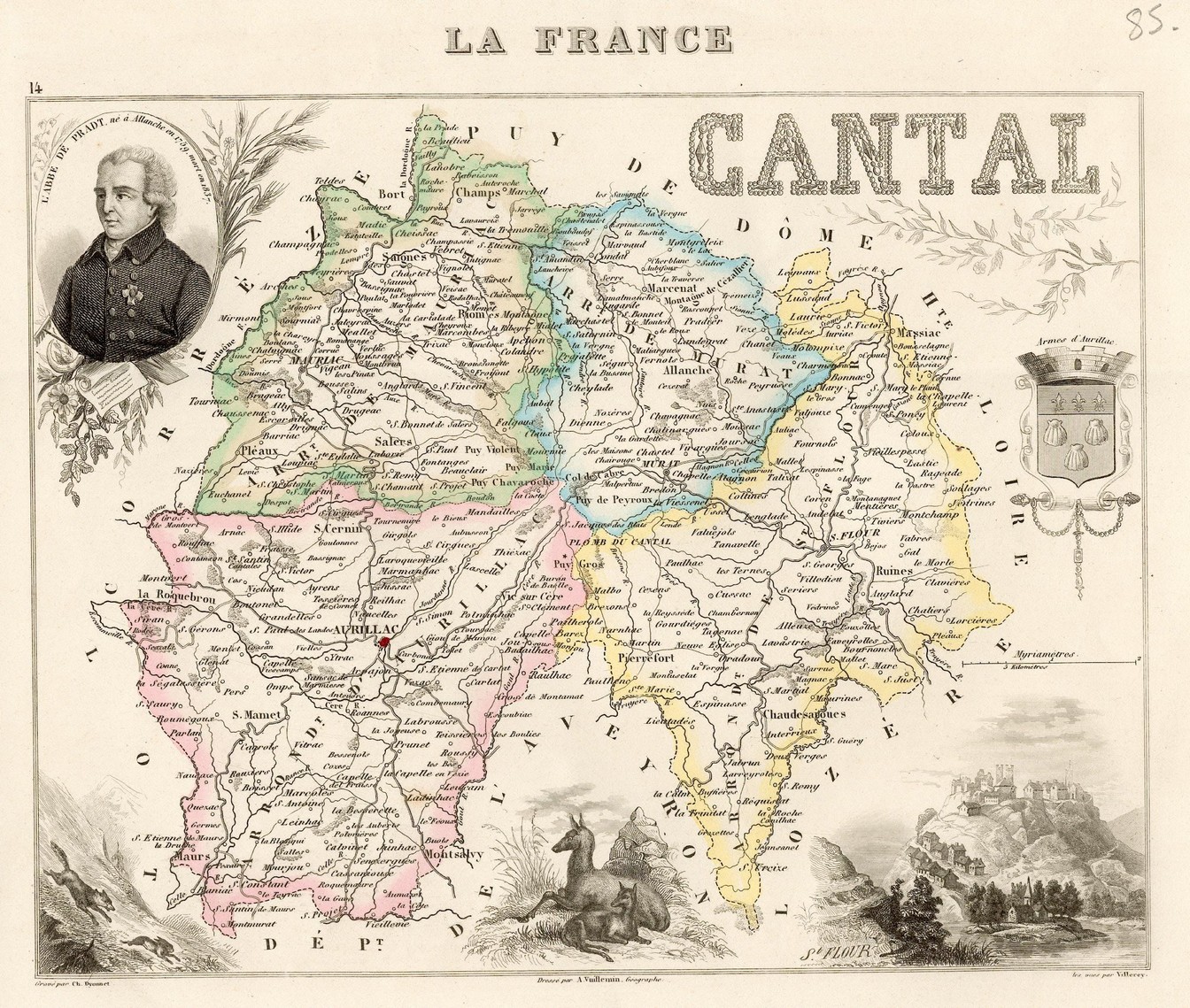

Le département du Cantal est situé dans la région Auvergne. Ce département a été créé à la Révolution française le 4 mars 1790, à partir d'une partie de la

province d'Auvergne, connue sous le nom de Haute-Auvergne.

C'est en 1765 qu'apparaît la notion de division du Royaume en "Départements". L'Auvergne comprenait alors la basse et la haute Auvergne.

extrait du site Les départements

Le département actuel du Cantal "fait partie de la haute, peut-être en souvenir très lointain du volcan du Cantal qui était une montagne majestueuse,

paraît-il de plus de 3 000 mètres de haut, que l'époque glaciaire et l'usure du temps ont ramené à une altitude plus modeste, légèrement inférieure

à sa rivale, le Sancy.

Les négociations avec ce qui devait devenir le Puy de Dôme et la Haute-Loire furent laborieuses car les cantons de Champs-sur-Tarentaine, de Condat

et de Massiac appartenant à la basse Auvergne, furent annexés à la haute Auvergne, c'est-à-dire au Cantal.

.../...

Les limites du Cantal furent, donc, fixées. Elles correspondaient, sur près des trois quarts, aux limites des circonscriptions de l'Ancien Régime,

formant un pays homogène marqué par une réalité géographique, celle du Massif Cantalien, le plus vaste édifice volcanique d'Europe.

.../...

Pour ce qui est du nom, peu de problèmes se sont posés. Notre département a pris celui de son sommet le plus haut : Plomb du Cantal

et les habitants ne virent aucun inconvénient à laisser entendre, par le nom de leur département, qu'ils produisaient de l'excellent fromage."

|

Le département du Cantal compte actuellement 3 arrondissements :

- arrondissement d'Aurillac

- arrondissement de Mauriac

- arrondissement de Saint-Flour qui englobe les trois cantons de l'arrondissement de Murat supprimé en 1926

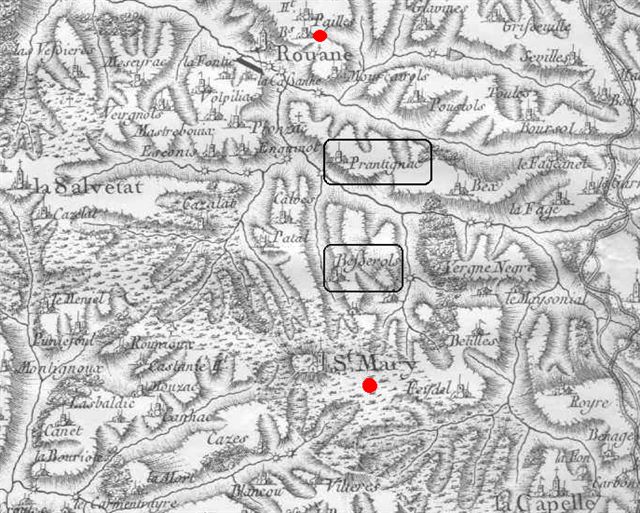

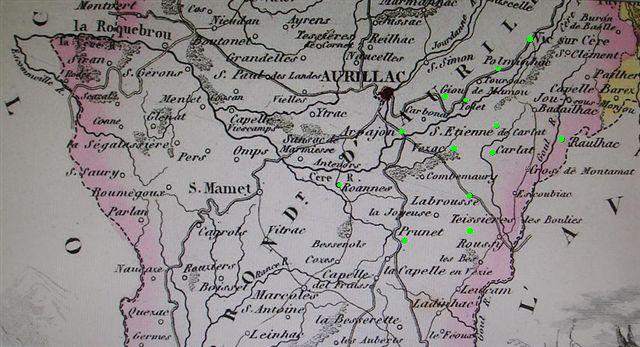

cliquer sur l'mage pour l'agrandir

L'ascendance de ma grand-mère se situe, à ce jour, exclusivement dans l'arrondissement d'Aurillac.

|